法務あれこれ/スタッフブログ

取得時効と登記

前回は、他人の所有物で暮らしていたBさんが、「その所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有」をある一定の期間続けることで、その所有物を手に入れる・・という話をしました。

今回は、その所有物を手に入れようとする「第三者」が登場したら、どうなるのかについて、まとめたいと思います。

「登記(とうき)」という言葉、皆さんはご存じでしょうか?

土地や建物の場合は、不動産登記と呼ばれ、

売買や相続の際に必要で、所有者をはっきりさせるために重要な役割を担っています。

◆不動産登記

・所有権移転登記(相続、売買や贈与等で不動産を取得した際に行う)

・所有権保存登記(登記のない不動産に初めて登記を行う)

「登記」を済ましていなくても、その家に住み続けることは可能なので、ほったらかしにしている・・という状態の方もいらっしゃるようです。

ニュースによれば、この20年間で空き家の数が1.9倍になり、所有者が見つからない空き家問題が浮き彫りになってきているようです。

行政では、本来空き家を管理すべき所有者が見つからないのは、相続登記(所有者が死亡した不動産について、その所有権が相続人に移転したことを公示し、第三者でも一目で分かるよう広く示すための手続き)を何らかの理由で行わずに放置したために、登記が所有者の実態を示していないことが大きな原因とされているようです。

この様な事態から、法務省では、「所有権の移転登記を義務化し、違反者には過料(かりょう・行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。)」も検討されているようです。

そして、その時期は・・

早ければ、2020年秋~2021年早春に新不動産登記法が施行されて、義務化が始まるとの情報が・・

さて、「取得時効と登記」の話です。

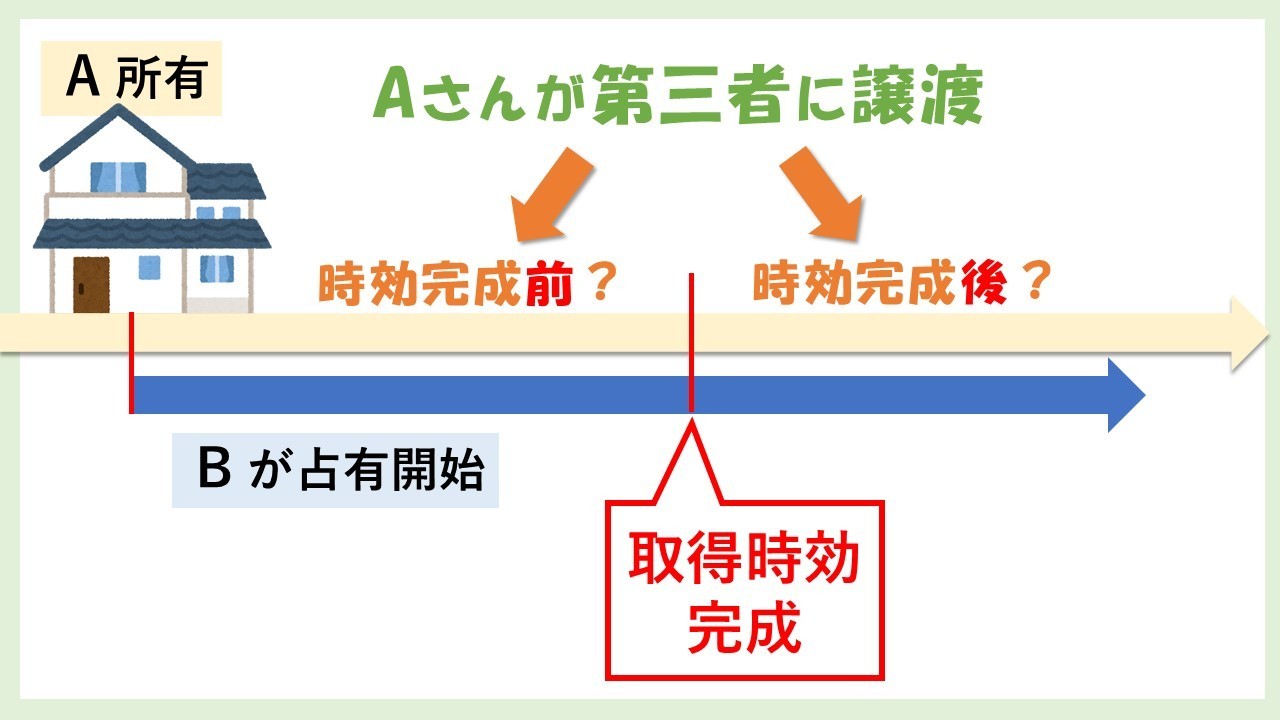

本来はAさんの所有物であるBさんの住まいを

Aさんが第三者に譲渡(じょうと・財産、権利などをゆずりわたすことで、売買も含まれます)した場合、一体、誰のものになるんでしょうか・・・

①Bさんの取得時効が完成される前に第三者へ譲渡

⇒Bさんは、「登記」がなくても不動産の取得時効を主張できます。

②Bさんの取得時効が完成された後に第三者へ譲渡

⇒Bさんは、「登記」がなければ不動産の取得時効を主張できない。

この①②の考え方について、

私なりに学んだ理由を書かせて頂くと・・

①の場合、「第三者」と記しましたが、実際には、この3名は「当事者」関係となります。

不動産の所有権の有無(どちらのものか)については、当事者間の場合は、「登記」が無くても主張できるとなっており、①の場合、「登記」が無くてもBさんは不動産の取得時効を主張できるとなります。

②の場合、Aさんは、Bさんにも第三者へも譲渡したこととなり、二重譲渡と呼ばれる状態になるそうです。

そして、Bさんは時効取得できているのに「登記を怠った」=落ち度があったとみなされ、「登記」が無ければ第三者に不動産の所有権を主張できないということになるようです。

こんな内容、学校じゃ学ばないですよね(笑)

親も教えてくれないことが多いように思います。

私も民法の勉強をするまでは、まったく知らずに生きておりました。

2020.10.23

梅谷事務所/高橋