法務あれこれ/スタッフブログ

取得時効の話

今回のお話『取得時効』をまとめるにあたり、

そもそも『時効』って何故あるんだろ・・?

と気になりました。

誰かに借りたお金や建物、そういうモノが、時間の経過によって、借りた人のモノになるってどういうこと?と。同じように疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

少し調べたところ、時効制度の存在理由として一般的な3つを知りましたので、まずはそれを紹介したいと思います。

◆時効の存在理由

①永続した事実状態の尊重

②証明困難の救済

③権利の上に眠る者を保護しない

法律と言えば、何だか罰せられるもののような気がしてしまうんですが(笑)

実のところは、”理不尽な状況において、私たちを保護するために作られている” という部分があるように思います。

民法の勉強を始めてみると、誰かと誰かが契約して、その後、その契約に関わってしまった第三者の救済について、色々、定められているのが分かります。次回のブログでは、『取得時効』にまつわる『登記』について、今回の話に第三者が関わった時、どうなるのかという話をまとめたいと思っています。

皆さんは、『取得時効』という言葉、聞いたことがあるでしょうか。

「所有権の取得時効」について、初めて学んだ時、私は(えぇっ!)と驚いてしまいました。

所有権の取得時効とは、

・所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

というもので、たとえ、他人のモノであると認識があっても20年、占有状態が続けば、占有した者が所有権を取得できるという法律です。。

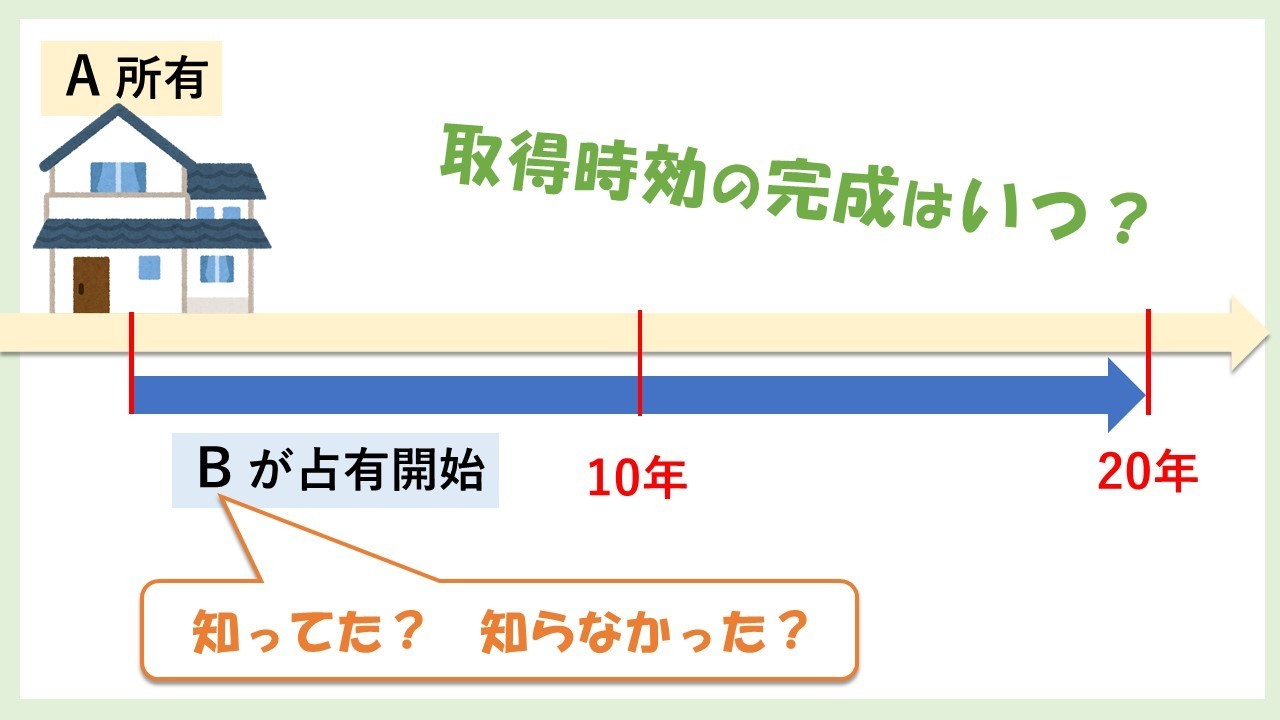

他人の物件に暮らし始めたBさんが、

①それは他人の所有物だと知っていた場合(悪意)⇒20年で時効取得

②他人の所有物だとは知らなかった場合(善意)⇒10年で時効取得

しかしながら、この時効による取得は、『時効の援用』という意思表示をしなければ、完成されません。『時効の援用』とは、その時効が完成するメリットを受ける人が、時効の完成を主張する事です。

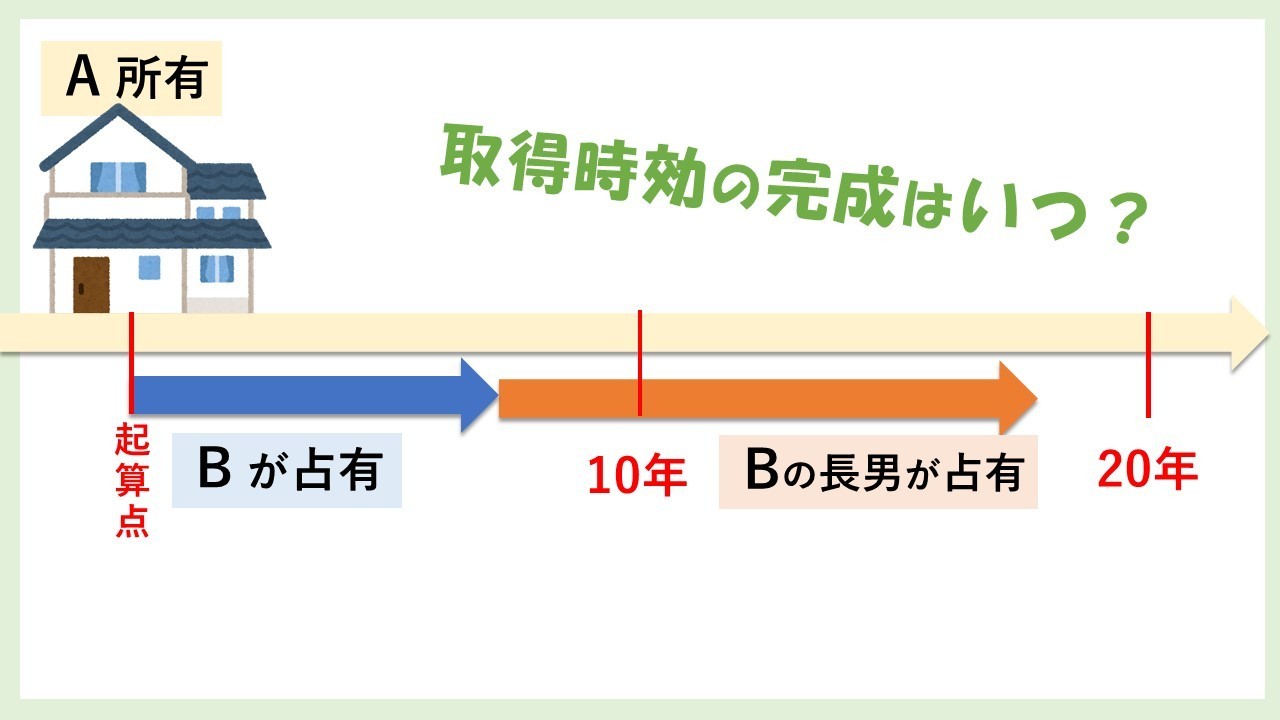

次は、他人の所有物の占有が2世代に渡った時の話です。

BさんがAさんの家で暮らし始めて7年後に亡くなり、その後、Bさんの長男が暮らし始めましたという場合。

◆占有の継続と占有の承継

取得時効が成立される要件である『占有継続』は、前の代から受け継いだ(承継)であった場合、前の代の年数も併せて計算することが可能です。

・父であるBさんが亡くなったのは、暮らし始めて7年の時。(占有期間7年)

・継続して長男が7年暮らしている。(占有期間7年)

Bさんの占有期間7年 + 長男の占有期間7年

⇒占有期間14年

この場合、前の代の占有者が善意(他人の所有物だと知らなかった)で暮らはじめたか、それとも悪意(知っていた)だったかによって、時効取得できる年数が変わってきます。

①お父さんが他人の所有物だと知らなかった(善意)場合

⇒占有期間10年必要

②お父さんが他人の所有物だと知っていた(悪意)場合

⇒占有期間20年必要

現時点で、2世代併せて占有期間が14年ですので、お父さんが他人の所有物だと知らずに暮らし始めたのなら、取得時効を援用できるということになります。

もし、現時点で長男が他人の所有物であると知ったとしても、その後、3年、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と暮らし続けたら、自己の占有期間をもって、時効取得できることになります。ようするに、占有をはじめた最初の時に、「知っていた(悪意)」のか「知らなかった(善意)」のかで取得時効が完成する時期が決まるということになるようです。

そんなことは、民法を勉強するまで全く知らないまま生きてまいりました(笑)

それと・・

この「善意・悪意」という言葉、法律用語の場合、一般的に私たちが使っているニュアンスとは少し違って、善意=知っていた、悪意=知らなかった、というような使われ方をするようです。

そして、「過失」という言葉は、「注意を怠っていた」ということになるようです。

2020.10.8

梅谷事務所/高橋