日々あれこれ/スタッフブログ

権利書を失くしたらどうなる?

土地や建物、マンションを購入したら持つことになる権利書をご存じでしょうか?

私が土地・建物の所有者ですと公に証明するものが権利書になります。

父の職業柄、権利書や実印の取り扱いには厳しく、よく考えてみると私は実家の権利書の実物を見たことがありません。

厳重に保管されるからというのが仇になり、いざ、所有者の本人が亡くなった際に、いったい、どこに保管されているの?となるのは、分かる気がいたします。

間違いなく父の所有物なんだから、権利書は失くしてしまっても再発行してもらえるだろう・・

と思われるかもしれませんが、権利書は再発行が許されない物なんです(!)

その事実を所内研修で教えていただいた際には、驚きました。。

そもそも・・

権利書はいつから作られているんでしょうか?

調べてみたところ、不動産の表示(どこにあるどんな土地、どんな建物なのかを明らかにしたもの)と権利(所有者が誰なのか、抵当権は設定されているのかなどの不動産の権利に関する情報)について、登記簿という公の帳簿に記録する事を“登記”と呼び、不動産登記制度というそうです。

そして、不動産の権利についての登記は、明治20年の登記法の施行によりはじまり、その歴史は、民法(みんぽう)が施行される以前から存在したそうです。

明治20年は、西暦で1887年・・現在、2022年なので・・135年分の記録が残っていることになります。

この古さから想像していただけると思うんですが、権利書の様式は、時代と共に変遷してきました。古文書のまま・・というワケにはまいりません。

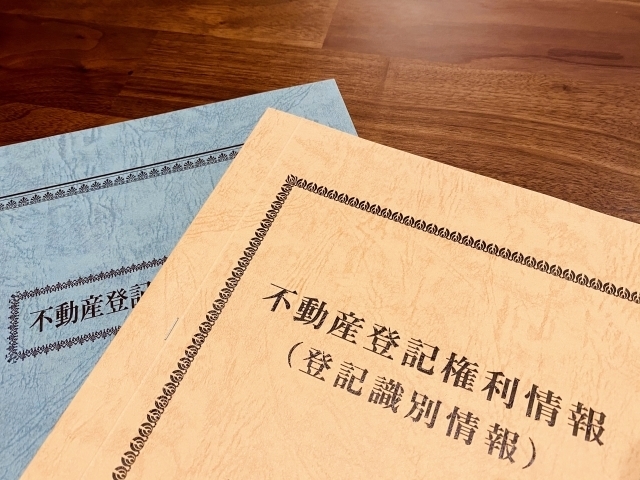

また、通称「権利書」ですが、正式名称は「登記済権利書」、そして平成17年の法改正によって書類から電子データにかわり、名称も「登記識別情報」に変わりました。

前置きが相当長くなりましたが・・

「権利書を失くした」というお客様の手続きをする際に、はじめて司法書士が作成した「保証書」の実物を拝見する機会がありました。

再発行されない「権利書」を司法書士が、間違いなく、この人の不動産である事を公に保証した内容でした。

登記に至るには、確かにこの本人が該当不動産の所有者ですと事前に証明されている事が必要になり、所有権移転が発生する際に都度必要になります。

この証明をできる資格者が司法書士、土地家屋調査士及び弁護士と呼ばれる士業の方々です。

平成17年の法改正以降は、「保証書」という名称から「本人確認情報」に代わり、同じように登記申請時に提出する事で、権利書が無くとも登記申請が行われています。そして、「本人確認情報」を作成する資格者は、代理人として品位保持義務という重い責任を負い、不実の登記を防止すべく職責を負う事になります。

もしも・・、

実家の権利書が無い!!などのトラブルに見舞われた方は、焦ることなく、登記をお願いする司法書士に事情をお伝えし、「本人確認情報」を作成されることをおすすめいたします。

2022.2.1

梅谷事務所/高橋