日々あれこれ/スタッフブログ

戸籍講習

代表司法書士の梅谷が、『戸籍読み』初心者スタッフ向けに、戸籍講習の時間を作ってくれました^^/

戸籍は、相続人を探すときやある人の現在の住所を探す際に必要になってきます。

以前、雑談の中で「戸籍は4種類ある。それは覚えておくといいですよ」とアドバイスいただき、覚えてはいましたが、何ら、“戸籍読み”に役立たせることはできぬまま過ごしておりました(;^_^

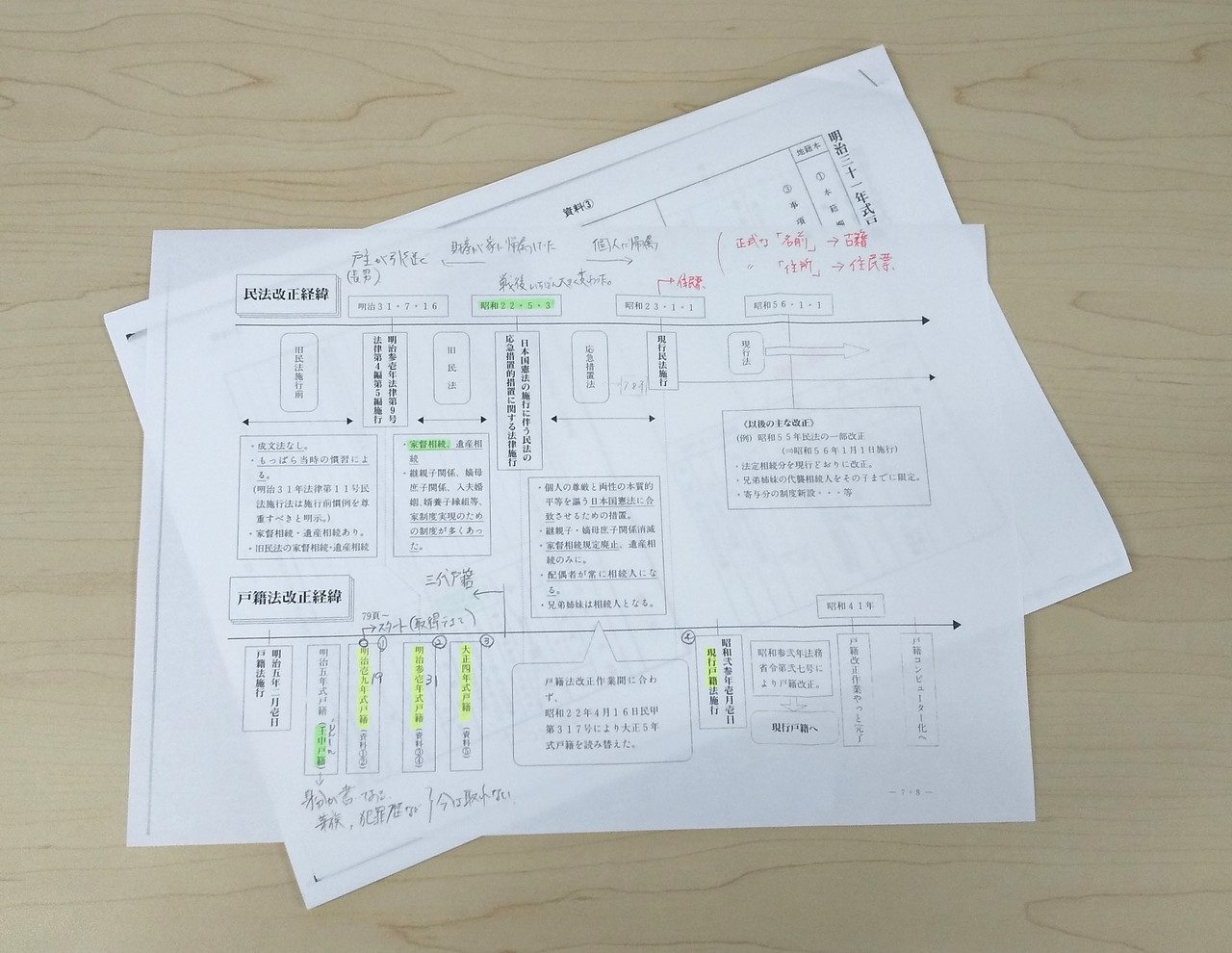

今回の講習では、戸籍の始まりから、現在に至るまでの流れと共に、なぜ、そのように変遷してきたのか、梅谷が話し聞かせてくれました。写真は、その際に利用した司法書士会の資料です。

梅谷は、一枚目の変遷の資料をこの仕事に携わり始めた時に、目の前に貼っていたそうです。

戦後と戦前で戸籍の形は変わりました。大きく言えば、「家督制度」だったものが「個人」になった。「家督制度」の頃の戸籍には「戸主」とあり、「家を誰が継いだか」が明確にされ、「戸主」が亡くなると新しい「戸主」に家督が引き継がれることになり、新たな戸籍が作成されていました。

一方、現在戸籍では「筆頭者」という位置づけはあるものの「誰が家を継いだか」という「戸主」という考え方はありません。

そして、入籍(結婚)すると新たな戸籍が作成されます。

新たな戸籍は、夫か妻か、どちらかの姓で作成され、子供が生まれると戸籍に追加されます。

あまり明るい話ではありませんが、夫と妻が離婚することになった場合、妻の戸籍が新たに作られ、仮に、妻が親権を取得したとしても、子どもは元夫の戸籍に残るそうです。

もし、妻の戸籍に移したい場合、家裁の許可を得て、市役所に届け出を出せば妻の戸籍に移せるという仕組みになっているようです。

何となく・・違和感を覚えました(笑)

「家督制度」は終わったけれど、やっぱり、妻が家から出ていくという図が残るんだと・・^^;

もちろん、夫が妻の姓になった場合は、夫が家から出ていく図になるわけですが・・

少し前に、三代目JSBのELLYさんが「2人で話し合い、籍は入れず引き続き良きパートナーとして子育てに努めて参ります」と発表されたそうで、こういうケースは、日本でも増えていくのかもしれない・・と思いました。

私自身が若い頃には選択肢として考えられなかった『事実婚』

生まれた子は『婚外子』として、母親と子供の戸籍が作成されるようです。

最後に・・

以前、『戸籍を「読む」』と題したブログで、ちょっとした思い込みを書いてしまったことをお詫びせねばなりません。

“改製原戸籍”という言葉をまるで「かいせいはらこせき」と読むというような誤解を与えてしまいました。。正しくは「かいせいげんこせき」で、「はらこ」や「はらこせき」という呼び方は、あくまで通称ということをお伝えしておきたいです。

謹んでお詫び申し上げます<(_ _)>

2021.12.1

梅谷事務所/高橋